Inhaltsverzeichnis

- Abteilungsdenken im Praxistest: Alle haben recht trotzdem läuft’s nicht

- „Welche Brille trägst du gerade?“

- Lösungsansatz: Zoom-In und Zoom-Out: Perspektivwechsel als Führungsaufgabe

- 5 Impulse für eine gesunde Dialogkultur

- Fazit: Perspektiven erkennen – Verantwortung verbinden

- Unterstützung in der Umsetzung

- FAQ – Häufig gestellte Fragen

1. Abteilungsdenken im Praxistest: Alle haben recht trotzdem läuft’s nicht

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

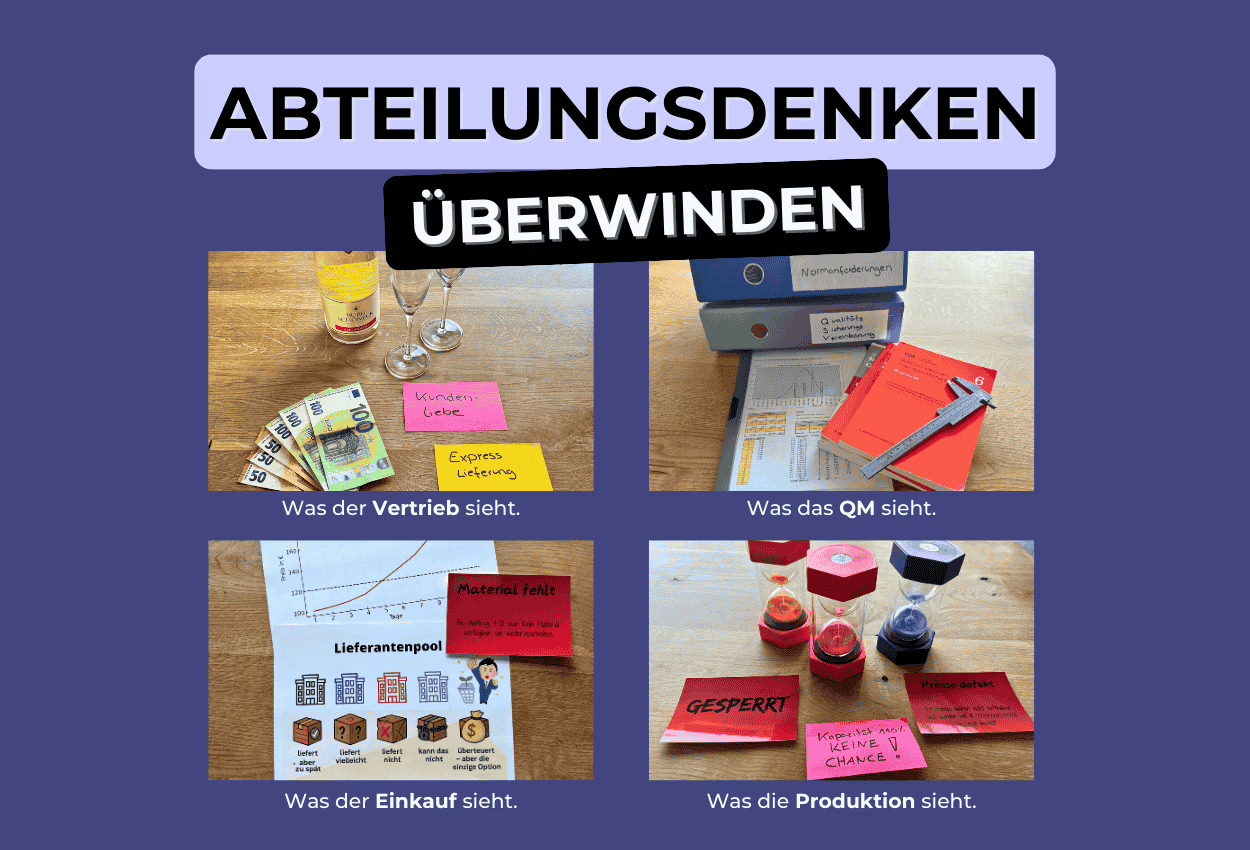

Mehr InformationenEin Auto. Ein Neukunde. Vier Sichtweisen.

Der Vertrieb jubelt: „Der Kunde bringt richtig Umsatz!“ Der Qualitätsmanager runzelt die Stirn: „Wir kennen noch nicht mal die Anforderungen.“ Der Einkauf seufzt: „Ich hoffe, ihr habt an stabile Lieferketten gedacht …“ Der Produktionsleiter murmelt: „Wir brauchen planbare Losgrößen, keine Sonder- und Expresslösungen.“

Was humorvoll beginnt, endet in einer typischen Sackgasse:

Alle haben recht – aber keiner kommt voran.

Diese Szene steht stellvertretend für das, was in vielen Unternehmen täglich passiert:

Jede Abteilung agiert aus ihrer fachlichen Verantwortung heraus aber ohne gemeinsamen Blick entsteht kein gemeinsames Handeln.

Gerade im Mittelstand, wo Geschwindigkeit zählt und Ressourcen begrenzt sind, wird Abteilungsdenken schnell zum Risiko: für Qualität, Effizienz und Führung.

Die Folge:

- Viel Bewegung, wenig Wirkung

- Hoher Einsatz, aber kein Ergebnis

- Dauerstress und Resignation

Was fehlt, ist keine Motivation – sondern ein Projektüberblick mit Struktur.

Denn zwischen Idee und Ergebnis braucht es Führung – nicht nur gute Absichten.

Typische Herausforderungen wenn Perspektiven aufeinanderprallen

In vielen mittelständischen Unternehmen zeigt sich ein wiederkehrendes Muster:

- Abteilungen optimieren ihre eigenen Abläufe – aber nicht den Gesamtprozess.

- Anforderungen werden nicht gemeinsam geklärt, sondern „weitergereicht“.

- Entscheidungen dauern, weil niemand das Gesamtbild moderiert.

- Jeder arbeitet aus seiner Verantwortung heraus.

- Missverständnisse entstehen, weil Information anders gefiltert werden

Das Ergebnis: Reibungsverluste, Frust und verpasste Chancen.

„Silodenken fühlt sich sicher an, bis es richtig teuer wird.„

2. „Welche Brille trägst du gerade?“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen„Welche Brille trägst du gerade?“

Ein Tisch. Vier Brillen. Sobald man sie aufsetzt, verändert sich alles.

Die Vertriebsbrille lässt nur Zahlen, Umsatzpotenziale und Kundenerwartungen durch.

Die QM-Brille fokussiert sich auf Normanforderungen, QSVs und Risiken.

Mit der Einkaufsbrille sieht man Lieferengpässe, Preise, Rahmenverträge.

Die Produktionsbrille blendet alles aus, was nicht mit Kapazität, Maschinenverfügbarkeit oder Durchlaufzeit zu tun hat.

Was in deinem Reel spielerisch dargestellt wird, ist in der Unternehmensrealität hochrelevant:

Unser Gehirn filtert Informationen. Es blendet aus, was für die eigene Rolle nicht unmittelbar bedeutsam scheint um Überlastung zu vermeiden.

👉 Fokus schafft Wahrnehmung. Aber genau dadurch entstehen auch blinde Flecken.

Wie unser Gehirn filtert und warum wir oft nur sehen, was wir erwarten

Unser Gehirn nimmt nicht alles auf, was da ist, sondern nur das, was gerade als relevant bewertet wird.

Diese automatische Filterfunktion nennt sich „selektive Wahrnehmung“ und basiert auf mehreren Mechanismen:

1. Top-down-Verarbeitung

Unser Gehirn steuert die Wahrnehmung von oben nach unten – also ausgehend von Erfahrungen, Zielen und Erwartungen.

Wir nehmen nicht neutral wahr, sondern interpretieren das, was wir sehen, aus unserer aktuellen Haltung oder Aufgabe heraus.

Also sehen wir nicht neutral, sondern immer durch die Linse unserer inneren Bewertung.

2. Retikuläres Aktivierungssystem (RAS)

Das RAS ist ein Teil des Hirnstamms es entscheidet, welche Reize überhaupt ins Bewusstsein vordringen.

Wenn Sie z. B. ein neues Auto kaufen wollen, sehen Sie dieses Modell plötzlich überall.

Warum? Weil Ihr Gehirn über das RAS diesen Reiz auf „wichtig“ stellt – und den Rest herausfiltert.

3. Aufmerksamkeitsfokus

Unsere Aufmerksamkeit funktioniert wie ein Spotlicht.

Wir richten es auf das, was für uns – in der Rolle, in der wir gerade sind – eine direkte Bedeutung hat.

Eine Einkäuferin achtet auf Lieferzeiten, eine Produktionsleiterin auf Auslastung, eine Vertriebsmitarbeiterin auf Kundenerwartungen.

Deshalb ist der bewusste Perspektivwechsel so wichtig:

Nicht, um die eigene Sicht zu verlieren – sondern um sie zu ergänzen.

„Alle sehen „die Realität“ – aber jeder sieht eine andere.„

3. Lösungsansatz: Zoom-In und Zoom-Out: Perspektivwechsel als Führungsaufgabe

Der Schlüssel liegt nicht darin, alle Brillen gleichzeitig aufzusetzen.

Er liegt darin zu erkennen, wann es sinnvoll ist, bewusst die Sichtweise zu wechseln – und wann man rauszoomen muss, um das Ganze zu verstehen.

Fachlichkeit braucht Tiefe und Tiefe braucht Fokus.

Natürlich wird ein Einkaufsprofi andere Signale wahrnehmen als jemand aus dem Vertrieb.

Unser Gehirn filtert Informationen entsprechend unserer Rolle, Verantwortung und Erfahrung. Das ist sinnvoll und unvermeidlich.

Doch genau hier liegt auch die Gefahr:

Wer nur im eigenen Deep Dive bleibt, verliert das große Ganze aus dem Blick.

Wenn jede Abteilung tiefer in ihre eigene Welt abtaucht, fehlt irgendwann die Synchronisation.

Alle glauben, in die gleiche Richtung zu arbeiten – aber in Wahrheit driften die Perspektiven auseinander.

Deshalb brauchen Organisationen eine gute Kultur damit offen die eignen Perspektiven ausgetauscht werden können.

5 Impulse für um Abteilungsdenken abzubauen

- Bewusstes Perspektivwechseln:

Regelmäßig innehalten, Brillen wechseln und sich fragen: Wie sieht das Thema aus Sicht der anderen aus? - Raus- und Reinzommen als Routine:

Detailtiefe und Systemblick gehören zusammen – nicht entweder/oder, sondern bewusstes Sowohl-als-auch. - Synchronisation statt Silodenken:

Abteilungen müssen regelmäßig abgeglichen werden – in Zielen, Annahmen und Wahrnehmung. - Keine „eine Wahrheit“ – sondern viele Blickwinkel:

Realität entsteht durch Bewertung. Wer das versteht, kommuniziert anders – lösungsorientierter. - Systemverständnis fördern:

Jeder Fachbereich sollte Grundverständnis für angrenzende Bereiche entwickeln. Nur so gelingt ganzheitliches Handeln.

Fazit: Tiefe ist wertvoll – aber ohne Weite bleibt sie wirkungslos.

4. Was Unternehmen konkret tun können

Fachliche Expertise ist essenziell – doch ohne gegenseitiges Verständnis wird sie schnell zur Reibungsquelle.

Organisationen brauchen Strukturen, die Verbindung schaffen, nicht nur Verantwortlichkeiten absichern.

Hier 3 wirksame Ansätze aus der Praxis:

1. Probleme dort lösen, wo sie entstehen

Statt Konflikte abstrakt im Meeting zu diskutieren, hilft oft ein einfacher Schritt: gemeinsam dorthin gehen, wo das Problem sichtbar wird.

Vor Ort sieht man plötzlich chaotische Abläufe, fehlende Standards oder Überlastung – und versteht, was vorher nur vermutet wurde.

Der echte Blick auf die Realität verändert die eigene Bewertung.

Das schafft nicht nur Klarheit, sondern auch Respekt für die Herausforderungen der anderen.

2. Zielbilder klären, moderiert und auf Abteilungsebenen übertragen

Ein Ziel ist nicht automatisch ein gemeinsames Ziel.

Jede Abteilung sieht die Situation durch ihre eigene Brille – geprägt von Aufgabe, Erfahrung und Verantwortung.

Moderation oder Mediation hilft, Annahmen und Erwartungen sichtbar zu machen, bevor Missverständnisse entstehen oder Entscheidungen blockieren.

Gerade in gut geführten Strategiemeetings entsteht ein gemeinsames Bild:

Alle sehen, welche Themen wie zusammenhängen, was aktuell Priorität hat – und warum.

Man muss Entscheidungen dann nicht automatisch gut finden.

Aber man kann sie einordnen.

Und genau das hält das Vertrauen in das System aufrecht.

3. Routinen für Perspektivchecks einbauen

Stellen Sie sich regelmäßig diese Fragen:

- Wie wirkt unsere Entscheidung auf andere Bereiche?

- Was habe ich gerade übersehen?

- Was würde QM, Einkauf oder Produktion dazu sagen?

Das braucht nicht viel Zeit – nur Bewusstheit.

Langfristig zahlt das auf das gegenseitige Verständnis, Vertrauen und eine stabile Unternehmenskultur ein.

“ Wer Perspektiven nicht synchronisiert, verliert mehr als Effizienz – er verliert Vertrauen“

5. Fazit: Perspektiven erkennen – Verantwortung verbinden

Thematisch

Unterschiedliche Perspektiven sind ganz normal – und auch wichtig.

Aber wenn sie nicht bewusst abgeglichen werden, entsteht schnell Reibung, Stillstand oder Frust.

Die größte Herausforderung ist nicht, dass jede Abteilung anders denkt – sondern dass dieses Denken oft unverbunden nebeneinander steht.

Persönlich

Ich habe schon so viele Situationen erlebt, in denen alle Beteiligten das Richtige wollten – und trotzdem ging es nicht voran.

In der Mediation wird klar: Wir sprechen über dasselbe – aber stellen uns völlig unterschiedliche Dinge darunter vor.

Das Thema Perspektivenwechsel ist für mich kein netter Softskill, sondern eine ganz zentrale Führungskompetenz.

Denn wenn wir es schaffen, unsere eigenen Filter zu erkennen und den Blick zu weiten, entstehen plötzlich Möglichkeiten.

Unterstützung in der Umsetzung

Wenn in Ihrem Unternehmen Abteilungen aneinander vorbeiarbeiten, Projekte stocken oder Konflikte schwelen,

unterstütze ich Sie dabei, wieder Klarheit und Verbindung zu schaffen – über Rollen, Prozesse und Perspektiven hinweg.

Als Managementberaterin, Auditorin und zertifizierte Mediatorin begleite ich Sie mit einem systemischen Blick und praxisnahen Impulsen.

Ob Moderation, Prozessbegleitung oder Sparring für Führungskräfte

ich helfe Ihnen, den Blick aufs Ganze zu schärfen und Bewegung ins System zu bringen.

Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen finden Sie unter Führungskräftecoaching.

Verlinkungen zu ergänzenden Themen

- Effiziente Meetings im Mittelstand: Klar entscheiden, statt endlos reden

→ Warum Klarheit schon in der Einladung beginnt und Entscheider*innen Struktur brauchen. - Eskalationsmanagement in Projekten – sachlich, sauber, lösungsorientiert

→ Wie eine gesunde Eskalationskultur entsteht – und warum sie Projekte schützt statt gefährdet. - Maßnahmensteuerung mit Microsoft Planner – einfach, digital, transparent

→ Tools sinnvoll nutzen, statt nur zu dokumentieren – wie Verbindlichkeit durch Sichtbarkeit entsteht.

Unten finden Sie unsere neuesten Artikel.

Wie gehen Sie in Ihrem Unternehmen mit unterschiedlichen Perspektiven um?

Gibt es eine gemeinsame Zielvision – oder eher viele Einzelmeinungen?

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wie erkenne ich Abteilungsdenken in meinem Unternehmen?

Abteilungsdenken zeigt sich oft daran, dass zwar übergeordnete Unternehmensziele definiert sind, diese aber nicht klar in die Fachbereiche übersetzt werden. Die Folge: Jede Abteilung verfolgt eigene Prioritäten – ohne systemische Verbindung.

Typische Anzeichen:

- Spannungsverhältnisse zwischen Abteilungen

- Aussagen wie „Die verstehen uns sowieso nicht“ oder „Die da oben machen eh ihr Ding“

- Misstrauen und Vorannahmen („Der Vertrieb verkauft Einhörner“, „Die Produktion ist immer der Bremser“)

- Fokus auf die Schonung eigener Ressourcen statt auf gemeinsame Lösungsfindung

Langfristig schadet das nicht nur der Zusammenarbeit, sondern auch der Innovations- und Wachstumsfähigkeit des gesamten Unternehmens.

Warum führen Abteilungsgrenzen oft zu ineffizienten Prozess?

Ineffizienz entsteht besonders an den Schnittstellen, also dort, wo Übergaben stattfinden.

Fehlt hier das Verständnis für das große Ganze, endet Verantwortung oft an der eigenen Bürotür und mit ihr auch die Motivation.

Wer nicht mit dem Gesamtziel verbunden ist, verliert den Überblick und handelt nicht mehr im Sinne des Prozesses.

Genau das macht Organisationen träge, teuer und im schlimmsten Fall wirkungslos.

Sobald Prozesse in Abteilungsgrenzen gedacht werden ist es sinnvoll ihn in Frage zu stellen.

Ein effizienter Ablauf muss sich am Kundennutzen, an Qualität und an Lieferfähigkeit orientieren.

Wie kann man Konflikte an Schnittstellen vermeiden?

Konflikte an Schnittstellen entstehen oft nicht aus böser Absicht sondern aus unterschiedlichen Wahrnehmungen und Rollenlogiken.

Jeder handelt nach bestem Wissen und in seinem Verantwortungsbereich.

Doch genau das führt zu Reibung, wenn das Gesamtbild fehlt.

Ein Beispiel:

Der Vertrieb will Kunden gewinnen und reagiert schnell auf individuelle Anforderungen.

Die Produktion hingegen muss diese Versprechen später umsetzen oft unter Druck oder mit Sonderlösungen.

Beide handeln nachvollziehbar, aber aus unterschiedlichen Perspektiven.

Der Schlüssel liegt im gegenseitigen Verständnis:

- Welche Ziele verfolgt die andere Seite?

- Welche Auswirkungen hat mein Handeln auf andere Bereiche?

- Welche Verantwortung trage ich für das Gesamtsystem?

Konflikte lassen sich vermeiden, wenn man lernt, die Brille der anderen aufzusetzen.

Denn nicht die Absicht trennt sondern die selektive Wahrnehmung.

Bewusste Kommunikation, klare Schnittstellen und moderierte Abstimmungen helfen, Reibung in Kooperation zu verwandeln.

Wie entsteht ein gemeinsames Lösungsverständnis zwischen den Abteilungen?

Ein gemeinsames Lösungsverständnis braucht Beteiligung.

Jeder sieht das Problem durch seine eigene Brille.

Das ist menschlich. Unser Gehirn bildet Assoziationen entlang der eigenen Rolle und Verantwortung.

Was es braucht, sind klare Schnittstellen, Rückkopplung und Konsequenzen.

Wenn der Vertrieb Anforderungen nicht sauber abfragt,

darf nicht die Produktion stillschweigend beim Kunden nachbessern.

Denn: Was ohne Wirkung bleibt, verändert auch kein Verhalten.

Muss der Vertrieb selbst nacharbeiten, entsteht Achtsamkeit und Mitdenken.

Verantwortung schärft Wahrnehmung.

Für mich liegt genau hier der Schlüssel:

Der Vertrieb ist verantwortlich für alle Kundenanforderungen egal in welcher Phase.

Mit diesem Bewusstsein verändert sich die Zusammenarbeit spürbar.

Lösungsverständnis entsteht, wenn Verantwortung nicht weitergereicht, sondern geteilt wird.